-

[스크랩] 미완의 미학펌 글 2008. 10. 11. 11:20

간절함과 미완의 미학 - 개성순례를 다녀와서

지난 3월 5일 개성을 방문했다. 민추본에서 개최한 통일기원 순례에 참여한 것이다. 개성공단만 보았던 나는 드디어 시내관광을 한다는 기대감이 컸다. 비무장지대를 지나 북측 ÇÏQ를 통과하여 버스에 오르자 북측 안내원이 2명 동승했다. 마이크를 잡은 안내원이 굳은 표정으로 개성의 역사와 지리를 줄줄 풀어놓았다. 농담과 전설까지 엮어내는 안내에 박수를 보내고, 안내원도 얼굴에 화색이 돌고 우리 일원처럼 가까워졌다.

지난 3월 5일 개성을 방문했다. 민추본에서 개최한 통일기원 순례에 참여한 것이다. 개성공단만 보았던 나는 드디어 시내관광을 한다는 기대감이 컸다. 비무장지대를 지나 북측 ÇÏQ를 통과하여 버스에 오르자 북측 안내원이 2명 동승했다. 마이크를 잡은 안내원이 굳은 표정으로 개성의 역사와 지리를 줄줄 풀어놓았다. 농담과 전설까지 엮어내는 안내에 박수를 보내고, 안내원도 얼굴에 화색이 돌고 우리 일원처럼 가까워졌다. 그의 친절한 설명이 없었더라면, 내게 개성관광의 의미는 반감되었을 것이다. 관음사 법당 뒷문 문살 조각을 껍데기만 보고 왔을 뻔했는데, 덕분에 나는 <운나>를 만나고 왔다.

관음사는 국보 문화유물 제125호로 지정되어 있는데, 박연리 대흥산성 북문에서 약 1km

정도 거리의 천마산 기슭에 있다. 970년(고려 광종 21) 법인국사(法印國師) 탄문(坦文)이 처음 세우고, 1393년(조선 태조 1)에 크게 확장하였다. 1477년(성종 8) 산사태로 무너진 것을 1646년(인조 23)에 다시 세웠고, 현재의 건물은 1797년(정조 21)에 중수한 것이다.

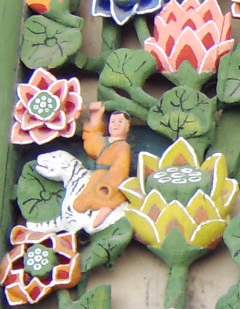

정도 거리의 천마산 기슭에 있다. 970년(고려 광종 21) 법인국사(法印國師) 탄문(坦文)이 처음 세우고, 1393년(조선 태조 1)에 크게 확장하였다. 1477년(성종 8) 산사태로 무너진 것을 1646년(인조 23)에 다시 세웠고, 현재의 건물은 1797년(정조 21)에 중수한 것이다. 그만큼 당시 민초들의 공로가 많았으리라. 특히 문살조각의 아름다움은 11살 소년 운나의 전설로 더욱 빛나는 듯했다. 운나는 손재주가 뛰어나 관음사 대웅전 꽃살문을 만드는 데 불려갔다. 문짝을 조각하던 중 앓아누워 있던 홀어머니가 아들을 마지막으로 만나고 싶어 한다는 소식을 들었지만 가지 못했다. 운나를 보내주지 않았던 것이다. 어머니 임종을 하지 못한 운나는 오른쪽 문짝의 연꽃문양 배경조각을 미완으로 남긴 채, 재주 탓에 불효자가 된 자신을 원망하며 왼팔을 잘라 버리고는 떠나갔다. 이를 안타깝게 생각한 동료가 팔이 잘린 운나의 모습을 문살에 새겨 넣었다고 한다.

이 전설을 상기하며 문짝을 자세히 보았다. 오른쪽 연꽃문양 배경은 조각을 하다 만 것처럼 보였지만, 미완이면서 미완이 아닌 멋이 있었다. 왼짝이 아기자기하게 표현한 문양이라면, 오른짝은 충분한 여백의 미를 살려 놓았다. 다보탑과 석가탑의 배치처럼 음양 대칭으로 조화시킨 것이다. 운나는 아마도 팔을 잘라 법을 구했다는 혜가스님을 표현한 것일 테다.

이 전설을 상기하며 문짝을 자세히 보았다. 오른쪽 연꽃문양 배경은 조각을 하다 만 것처럼 보였지만, 미완이면서 미완이 아닌 멋이 있었다. 왼짝이 아기자기하게 표현한 문양이라면, 오른짝은 충분한 여백의 미를 살려 놓았다. 다보탑과 석가탑의 배치처럼 음양 대칭으로 조화시킨 것이다. 운나는 아마도 팔을 잘라 법을 구했다는 혜가스님을 표현한 것일 테다. 전설은 구전하는 민중의 염원이 담긴다. 절은 간절한 구법의 과정을 통해 열반의 세계를 현세에 구현하고자 하는 공간이다. 민초들은 절을 짓는 노역을 생각하고 구법의 세계를 세속적으로 해석했을 것이다. 운나 이야기에도 세상살이의 고통을 연민하는 동정심이 담겨있다. 또 그것을 위로하는 살풀이처럼, 팔 잘린 운나를 조각하여 끼워 넣음으로써 고통을 정화의 미학으로 승화시킨다. 즉, 전설의 틈새는 노역을 하는 민중들이 ‘미완성’의 이름으로 스스로 참여의 공간을 열어놓았음을 말한다.

미완의 미학은 그것을 궁극의 세계로 끌어올리는 기다림의 역설이다.

2002년 10월 금강산에서 개최한 제1회 남북여성대회 중 공동산행에서 북측의 한 여성이 기다림 때문에 금강산 단풍이 더 붉고 아름답다고 했다. 나는 그 한마디에 묻어나오는 인정에 반했다.

만해스님의 시 「수의 비밀」에는 님의 옷을 지어놓고 기다리는 이의 마음이 잘 그려져 있다. 마지막 작은 주머니에 수를 놓는 것만 미완으로 남겨두었다. 짓다가 놓아두고, 또 그러곤 하여 손때가 많이 묻은 주머니, 아직 이 세상에는 거기에 넣을 보물이 없었다.

광복을 기다린 만해스님의 미완의 미학이 우리 시대에는 금강산이나 개성을 통해서 평화통일의 염원으로 이어지고 있지 않은가!

박연폭포와 관음사를 둘러보고 개성시내로 들어가서 민속여관, 숭양서원(崧陽書院), 선죽교, 표충비, 성균관 등을 돌아보았는데, 내내 나는 민중들이 꿈꾸어왔던 미완의 미학, 기다림을 생각했다.

우리나라 곳곳에 용마바위와 용소와 함께 등장하는 아기장수 설화가 전해온다. 조선 후기에 거듭된 민중봉기와 그 실패를 아기장수의 비극적 종말로써 말하지만, 그 역시 새 세상을 건설할 영웅을 갈망하는 민초들의 꿈이 역설적으로 투영된 것이다. 안동 하회탈 중 이매 탈은 턱이 없다. "탈을 12개 만들어서 그것을 쓰고 굿을 하면 재앙이 물러갈 것"이라고 허도령이 꿈에 계시를 받았다. 문밖엔 금줄을 치고 안에서 문을 걸어 잠근 채 두문불출하며 탈 제작에 몰두하고 있었다. 어느 날 허도령을 사모하던 처녀가 기다림에 지쳐 금줄을 넘어 허도령이 탈을 만드는 방문의 구멍을 뚫고 들여다보았다. "누구도 들여다보게 해선 안 된다"는 신의 금기가 깨어지자 허도령은 그 자리에서 피를 토하면서 죽었다. 마지막으로 만들던 탈은 지금까지 턱이 없는 채로 전해져 오고 있다.

끝없이 이어지는 미완의 이야기는 지금여기 내 앞의 삶으로 돌아온다. 개성관광이 남과 북을 생각하는 순례인 것은 음과 양의 조화와 같은 상호주의를 이끌어내기 때문이다. 우리는 이런 심성으로 주고받음으로써 평화의 길을 닦고 있는 것이다.

운나의 문살문양이 보여주는 좌우 조화의 멋은 데칼코마니의 미학과는 차원이 다르다. 종이 한 쪽에 물감으로 그림을 그리거나 찍어서 반을 접어 다시 펴게 되면 다른 한 쪽에 똑같은 그림이 나오게 되는 데칼코마니가 등가를 강조한 판박이 상호주의라면, 전통의 미학이 보여주는 소통은 서로 다름을 인정하는 조화의 상호주의이다.

모자란 대로, 미숙한 대로, 그것까지 멋으로 아는 선대들의 정신에서 나는 이 시대 고통을 승화시킬 간절한 힘을 보았다.

출처 : 영화 노귀남글쓴이 : 통일이 원글보기메모 :'펌 글' 카테고리의 다른 글

[스크랩] 행복한 삶을 살지 못하는 10가지 (0) 2009.06.09 [스크랩] 카페에서 지켜야 할 사항 (0) 2009.01.04 [스크랩] “인권, 불교의 불이(不二)사상으로 풀어야” (기사 인용) (0) 2008.10.04 [스크랩] 북한에서의 한류 (0) 2008.10.04 [스크랩] 수요일 (인사동) - 전통차, 커피 (0) 2008.08.17